苏丹内战:人类视线边缘的灾难进行时

苏丹内战:人类视线边缘的灾难进行时

就在全球大多数舆论注意力集中到乌克兰战场之际,曾是非洲面积最大国家的苏丹,内战已在人类视线边缘悄无声息地持续了3个半月之久,且大有长期化的趋势。

持续的内战 惨重的损失

被一些非洲地缘政治专家非正式称作“第三次苏丹内战”的本次内战始于2023年4月15日,迄今已持续了3个半月之久。

据联合国援引国际移民组织(IOM)最新(7月18日)数据,自内战爆发至当时,已有累计逾260万人无家可归,因内战死亡和受伤人数统计差异甚大,前者在3000-10000人之间,后者则在6000-8000人之间,联合国难民署(UNHCR)称,因战火流亡至周边国家的苏丹难民总数在73万人以上,由于这些邻国普遍贫困,UNHCR对由此可能引发的“人道连锁危机”表示高度担忧。

苏丹地处北非阿拉伯人居住区和撒哈拉以南黑人居住区交界处,历史上一直是多个种族、民族、宗教激烈碰撞的区域,各种矛盾错综复杂,最古老的矛盾(如青尼罗河流域的丁卡族和北方民族间围绕水源等利益的冲突)可追溯到古埃及时代,一直绵延至今,而导致联合国所承认最年轻主权国家——南苏丹诞生的南北苏丹内战,自1985年开打至2005年停战,打了至少20年之久,曾震惊世界的达尔富尔危机,事实上至今也并未真正平息,南北苏丹分治后一些后遗症所引发的地区冲突,在苏丹一侧同样此起彼伏。

曾长期执掌苏丹政权的强人巴希尔(Omar al-Bashir)在执政中后期因担心苏丹武装部队(SAF,即苏丹正规军)势力太大危及自身执政基础,开始扶植其为方便应对达尔富尔危机而成立的准军事组织“金戈威德”(Janjaweed),2013年将其升格为相当于“半正规军”的快速支援部队(RSF),其指挥官、代号“赫梅蒂”(Hemedti,有时也自称“小穆罕默德”“Little Mohamed)的达加洛(Hamdan Dagalo),2015年达加洛被授予中将军衔,2017年快速支援部队被列为苏丹官方“常规机构”,同年通过立法确认其为“独立的安全部队”,直属总统指挥,军队指挥系统无权过问。

巴希尔的本意,是希望借助RSF牵制和制衡SAF,使二者相互羁绊,确保自己长治久安。但RSF趁机在达尔富尔、科尔多凡、青尼罗和喀土穆等州扩大势力,夺取财源,形成了“军外之军”,他们通过经营占领区内金矿和其它矿藏,投资和垄断部分畜牧业和基础设施,以及对外输出雇佣兵牟利,最终演变为巴希尔政权的另一大“拆台者”。

2019年4月11日,在长期内外矛盾爆发的背景下,本被设计为互相针对的SAF和RSF,在各自首领布尔汗(Abdel Fattah al-Burhan,时任军队总参谋长)和达加洛带领下,参与了导致巴希尔垮台的政变,建立了“过渡军事委员会”(TMC),由布尔汗(自封军队总司令)和达加洛分任正副主席,随后TMC宣称将把政权移交给由11人组成(5名文官、5名军人/准军人和1名双方协商认定的非军人)的“过渡主权委员会”(TSC),并由此过渡到民选文人政府。2021年10月25日,布尔汗和达加洛再度联合发动政变,中断了向文人政权过渡的进程,两人正式成为苏丹权势最大的人。

但RSF和SAF两大军事机构间的矛盾终于激化,说到底,是巴希尔被推翻后的权利和利益分配触发了双方矛盾的愈演愈烈:军方控制着石油、棉花等经济命脉,而RSF则控制着金矿等资源和走私渠道,双方都希望借“还政于民”吃掉对方,RSF希望炒热军方和瓦格纳打交道的槽点(其实他们也同样和瓦格纳打交道)试图借民间不满和国际影响逼军方就范,而军方则抓住RSF在“金戈威德”时期的斑斑劣迹,将后者塑造为“危险势力”。

双方博弈的主战场,是如何将SAF和RSF整合为统一的苏丹军队,军方希望采取由军队消化RSF的方式,而RSF则提出诸多独立性和高层职位的要求,双方又都不肯放弃各自养兵的财源所在。SAF坚持在“最长两年”的过渡期内收编和消化RSF,从而实现以自己为主导的军令、政令统一,并试图着手回收流失到RSF手中的地方行政权和各项财权;RSF则坚持过渡期“最短10年”,并拒不交出各种权力和财源。2023年2月,RSF单方面开始在全国招募兵员,于此同时,其与俄罗斯“私营武装公司”(PMC)“瓦格纳”(Gruppa Vagnera)间的各项秘密交易也引发军方觊觎。

内战爆发前,苏丹正规军109300人,加上1.7万准军事部队,总兵力在12万以上,但真正堪战者不多(有认为仅占纸面兵力三分之一,即4万的);RSF众号10万,一般认为在8万以上,但2017年《苏丹论坛报》给出的“有组织和战斗力”者数量则为4万。由于巴希尔倒台后苏丹基本停止了向也门和利比亚两个佣兵“绞肉机”派兵,虽然杜绝了无谓境外伤亡,却也同样丧失了大笔收入,考虑到苏丹一年军费预算不过25亿美元左右,保持如此庞大的常备兵对SAF方面不容易,对RSF方面恐怕更难。说白了,除了对权力的渴望和对对方的忌惮,苏丹经济乏力,社会不稳,却养了两支平行的军队,是注定不能持久的,这两支军队必须合二为一,他们文斗也好,武斗也罢,争的无非是这个“一”。

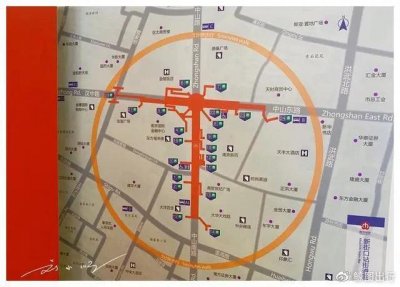

4月15日,内战正式爆发,双方相互指责对方首先发难,RSF一度控制国家广播公司、苏丹电视台和麦洛维机场,并围攻首都喀土穆的总统府、布尔汗官邸等要害部门,宣布封锁首都通往南方所有道路,政府军则出动飞机空袭对方目标。此后苏丹政府军依托空中优势夺回麦洛维机场和国家电视台等首都及近畿要害目标,但在达尔富尔、科尔多凡、青尼罗等RSF势力深厚的地区,后者占据了部分上风。6月14日,西达尔富尔州长阿巴卡尔(Khamis Abakar)被武装分子绑架并杀害,目击者称,肇事者身穿RSF的制服,此前该州长曾在电视上强烈谴责RSF的“种族灭绝暴行”并呼吁国际社会干预。

据目击者称,内战所过之处,公私办公场所、公共设施、企业、中产阶级和富人住宅纷纷被洗劫一空,许多城镇乡村沦为废墟和瓦砾场,首都喀土穆和不少曾经繁荣的城镇,如今无法提供从垃圾收集到医疗援助等政府服务。没有交通管制或正常运作的法院。无法获得出生或死亡证明和护照等基本文件。在喀土穆,成千上万公务员、教育工作者、医生和其他重要工作人员被迫离开,学校不得不关闭,大多数公共建筑要么被摧毁,要么被双方的武装人员占用。

从内战爆发的第一刻起,各方都不断呼吁、敦促和斡旋停战,交战双方也多次满口答应,但内战却总也停不下来。

停不下的内战

在埃及政府和其它国家、组织调停下,双方首次停火于4月27日生效,但这次停火仅维持了72小时。

此后方方面面斡旋、敦促不断,SAF和RSF间也一次又一次宣布停火,其总数按不同统计口径有14次、16次、17次等不同说法——但惟独一点是明确的,即所有停火都是短命的,内战一直断续绵延至今,至于内战所引发的一系列人道主义危机,则一直都没有减弱过。

对此,联合国人道主义办公室负责人格里菲斯(Martin Griffiths)、非洲集团政府间发展管理局(IGAD)协调员瓦伊斯(Ismail Wais)等均掩饰不住对交战双方的不满和失望,指责双方“满口答应,签字画押,但停火生效后却仍然开炮不止”,并浑不在意平民和援助人员的安全。

那么,问题究竟出在哪里?

首先,许多国际调解力量得不到交战双方或其中一方的信任。

非洲联盟是非洲大多数国内冲突的重要调停方,但2021年“10.25”政变爆发后,非洲联盟冻结了苏丹的成员国资格,这导致交战双方居然都拒绝接受任何由非盟领衔的和平倡议——因为内战双方首领布尔汗和达加洛正是“10.25”政变的正副发起人。

IGAD的调停最初受到双方欢迎,但6月该机构推举肯尼亚总统鲁托(William Ruto)为负责解决苏丹冲突的四方小组主席,结果遭到SAF一方强烈抵制,该组织宣称鲁托的当选“缺乏事先协商”,因此不可接受,但分析家普遍认为,布尔汗实际上是担心鲁托和达加洛私交甚笃,担心他“拉偏架”。同样,另一个IGAD重要调停人、埃塞俄比亚总理艾比.艾哈迈德.阿里(Abiyyii Ahimad Alii)的“7月呼吁”也遭到SAF干脆利索的拒绝,因为该呼吁的主要内容是建立苏丹上空禁飞区,并禁止在交战中使用重炮,很显然,这对于拥有空中和炮火优势的SAF不利,一旦失去这些优势,他们很可能输掉这场内战。

美国和沙特阿拉伯所主导的“吉达会谈”同样命运多舛:SAF曾几次宣布退出,理由是“RSF从不兑现停火承诺,并一再试图利用停火巩固阵地和重新部署”,但又一再宣布“重返”和“尊重吉达会谈精神”,之所以如此“纠结”,分析家普遍认为是因为沙特一直偏袒SAF,但美国又始终将双方均列入“反人类”黑名单中,而RSF方对“吉达会谈”态度更加消极,则与SAF抵制鲁托的理由如出一辙——担心沙特“拉偏架”。

由埃及牵头、苏丹七个邻国组成的“苏丹邻国会议”是最热心和执着的苏丹和平调停者,但它们日前在埃及召开峰会,表达“维护苏丹国家及其机构的完整性和活力的承诺”,这一明显有利于SAF一方的声明立即得到其热烈响应,并旋即遭到RSF一方谴责——因为支持这一承诺,意味着认可SAF是“正统”而RSF是“反叛”,这几乎意味着RSF在内战中认输。

7月30日,代表SAF一方的苏丹主权委员会副主席阿加尔在出席圣彼得堡第二届俄非峰会时表示,苏丹政府欢迎非洲旨在解决该国现有冲突的倡议,但前提是利益相关者不被排除在外并与其进行协商,“只要这些倡议考虑到国家及其现有机构的主权、统一和凝聚力,以及不干涉其内部事务”就会被接受,对此分析人士认为,这实际上意味着“什么让步也不愿接受”——因为RSF正是因为不承认苏丹“现有机构的主权、统一和凝聚力”才不惜一战的。不仅如此,由于“瓦格纳”此前在苏丹内部矛盾中所扮演的角色,尤其该组织发动“6.24”事件后俄在苏丹矛盾中微妙的处境,指望自顾不暇的俄罗斯充当“和事佬”,显然同样不靠谱。

其次,双方都有各自的内、外基本盘支持。

SAF在喀土穆为中心的传统阿拉伯人口聚居区有较为巩固的支持群体,这一地区人口稠密,经济也较为发达,愿意“维持现状”,即保持目前由SAF为主控制政权的状态。

RSF的支持者则集中在被称作“巴拉加人” (Baggara)的游牧、半定居阿拉伯语居民中,这些人长期居于和富尔(Fur)等黑人部落激烈冲突第一线,和在这类冲突中一贯“喊打喊杀”的“金戈威德”接班人RSF间显然更有共同语言,他们人数虽少一些,但凝聚力和战斗力均强,因此在自己“一亩三分地”有着旺盛生命力和不容忽视的韧性。

此外,多民族的苏丹还拥有众多地区性利益群体,如东部的贝贾人、苏埃塞边境的贝尔塔人,中部的豪萨语各部族和努巴各部族,西部的龙加人和扎格哈瓦人,等等,他们往往根据自身利害判断纵横捭阖,或站队押宝,或冷眼旁观,其中原为南苏丹政治派别——苏丹人民解放军(SLPA)北方分支的“苏丹人民解放运动(北)” (SPLM-N)势力最大,起事最早(事实上是上一次苏丹内战的延续),如今已俨然成为此次苏丹内战不容忽视的第三方势力,这些割据、观望和摇摆势力的长期存在,令苏丹国内局势更加复杂,变数也大为增加。

SAF方面的外援主要来自沙特、埃及,以及利比亚“民族团结政府”(即的黎波里当局),而RSF方面的外援则主要来自阿联酋和利比亚“国民代表大会政府”(即哈夫塔尔Khalifa Haftar.实际控制的班加西当局),其背景则是沙特和阿联酋这两个同样来自“海合会”的阿拉伯海湾君主国间近年来愈演愈烈的主导权之争。由于双方财力均充沛,“海合会内争”一日不停歇,苏丹内战就一日无已。

此外,“瓦格纳”地位和处境的剧变,无疑令苏丹内战本已过多的变数再添新变数,毕竟,这是个曾在这场内战中如此不容忽视,如今却不知该怎样计算的砝码。

还应看到,苏丹内战是一场低烈度战争,虽然双方都不富裕,但在这种更多“拼人头”的低烈度冲突模式下,内战很容易在国际社会普遍的漠视下,演变为旷日持久的对耗和国际关注外的长期人到灾难,一如默默持续了20年之久的南北苏丹内战。

会有更多翻版么?

7月26日,另一个非洲穷国尼日尔爆发政变,政变的肇源和苏丹如出一辙,均是当局领导人刻意扶持直属于自己的“第二武装”,结果遭致反噬,且“第二武装”和正规军间矛盾激化所致。

而在非洲,这种由于军政关系不睦、行政当局首脑谋求通过建立平行的“第二武装”制衡军方的现象十分普遍,一旦实控,不论是“两个武装”联手对抗政府(如苏丹前两次政变)、“两个武装”大打出手(如此次苏丹内战),或“第二武装”对行政首脑反噬(如此次尼日尔政变),都会给地方和民众、社会带来严重后果和重大灾难。

一些分析家指出,西非国家喀麦隆正面临着“翻版苏丹”的现实危险:总统比亚(Paul Biya)一手建立起独立于武装力量三军之外的“总统卫队”和“快速干预营”(BIR),这二者和三军间,甚至“总统卫队”和BIR间矛盾重重,比亚健在尚能周旋弹压,但他已是90高龄的老人了。

国际社会的干预剔除“寻找代理人”的自利目的,所能拿出的“药方”不过“还政于民”,但非洲几十年来的实践表明,至少对于稳定当地社会、民生,减少冲突、动乱和人道灾难而言,这无异于隔靴搔痒。

正如卡塔尔多哈研究生院政治学教授阿芬迪(Abdelwahab El-Affendi)所言,由于一系列血腥冲突、领导不力、腐败盛行、长期完全的国际孤立和长期的经济脆弱性,苏丹几十年来一直被学术文献和媒体报道列为失败或脆弱国家,如“和平基金”(The Fund for Peace)的“脆弱国家指数”(Fragile State Index)自2006年设立以来,苏丹年年上榜TOP10,并连续12年蝉联TOP5,“这甚至还不如巴希尔时代,至少2000-2007年间该国没有这么动荡,GDP还取得了6.5%的平均增长率”

问题在于,“巴希尔模式”似乎同样“此路不通”:且不说别的,当前的内战和灾难局面,不正是他当初一意孤行搞“第二武装”,试图利用“恐怖平衡”为己所用,所结出的苦果么?

标签: