杨絮,东北沦陷时期的女明星兼作家

杨絮,东北沦陷时期的女明星兼作家

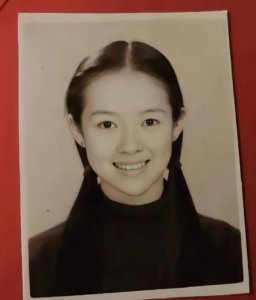

上世纪80年代中,杨絮(右一)与田琳(中)、李正中合影

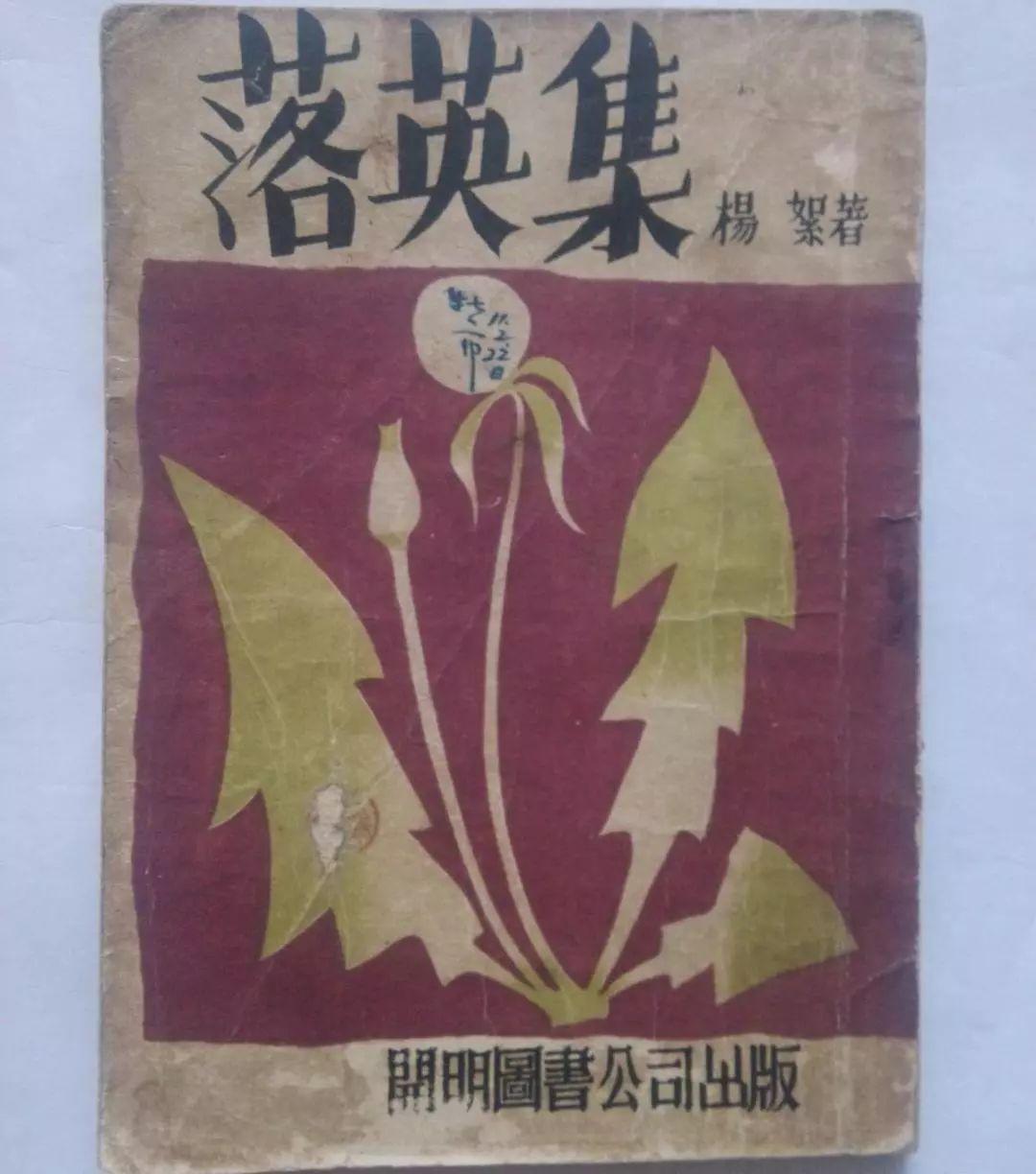

最早知道杨絮的名字,是在20世纪80年代初读了1945年抗战胜利后长春最早出版的大型文学刊物《东北文学》第一卷第四号上的文章《东北女性文学十四年史》之后。这篇文章简略回顾了东北沦陷十四年期间的女性文学的创作,文末附有一个目录,罗列了这期间出版的单行本,其中有杨絮的小说散文诗集《落英集》、散文集《我的日记》。她也是这个目录中唯一一个出版两本书的女作家。

1986年2月,梁丁山主编的东北沦陷时期女作家小说选集《长夜萤火》由春风文艺出版社出版,收入悄吟(萧红)、刘莉(白朗)、梅娘、但娣(田琳)、吴瑛、蓝苓、左蒂、朱媞八位女作家31篇作品。杨絮未能入选。

哈尔滨文学院编《东北文学研究史料》第4辑(1986年11月出版)收入了杨絮的一个短篇小说《相逢心依旧》。作品后附有简介:“杨絮,原名杨宪之,回族,一九一八年生于沈阳,先后毕业于辽宁省立第一女子初中和沈阳坤光女子高中。曾以晈霏笔名,投稿《盛京时报》、《沈阳晚报》、《晶画报》、《文艺画报》、《新青年》等报刊。主要作品是新诗散文。1941年担任《国民画报》记者,以杨絮笔名写诗与散文,发表在《大同报》、《新世界》等报刊。1943年出版诗与散文集《落英集》及十二个短篇的《我的日记》收有《我的罪状》、《异地书》等作品。东北解放后,参加革命工作,任沈阳新华印刷厂夜校教员。现退休。”

《相逢心依旧》写一对青年男女苦恋的故事。男青年怀仁来自贫穷的农村,女青年静芬则是出生于城里一个中产阶级家庭。由于双方家长的反对,他们的结局注定是一个悲剧。

作为东北沦陷时期文学讨论会会议资料,哈尔滨图书馆编的《东北沦陷时期作品选》1987年4月内部刊印,收入了39位东北作家的作品,杨絮一篇也没有。这可能如编者在出版说明中所言,受到“馆藏资料的局限”。

在上世纪80年代,我曾访问了十几位健在的东北老作家,他们中有好几位向我谈及杨絮,说她是“满洲国”驰名遐迩的歌手、演员兼作家,在当时的文艺界很活跃也很有名气;但对她的创作则语焉不详。

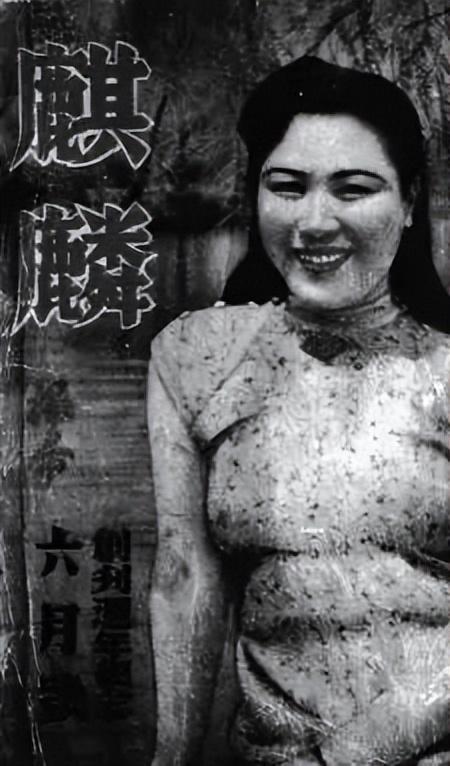

画报封面上的杨絮

1986年12月,我收到哈尔滨市文联秘书长、作协副主席刘树声先生寄来《东北文学研究史料》第3辑(1986年9月出版),其中刊载了1985年10月15日至18日在哈尔滨召开的东北沦陷时期文学讨论会预备会议座谈纪要,收入了与会者的发言,其中就有杨絮的。她的发言可以看作是比较详细的自述,摘编如下:

三十年代中期,我从中学时代开始在沈阳故乡的《盛京时报》写些不成形的小品与诗,后来就陆续在《晶画报》、《沈阳画报》、《沈阳晚报》及《新青年》杂志上发表过不成形的东西。在故乡写文章的过程中,认识了成弦、王则、王秋萤、李乔等同志,五十年过去了,我们都将是古稀之年了。

后来在1938年我高中毕业后,为了逃避家庭对我的包办婚姻,我冲出封建势力的封锁,一个人跑到长春谋生。那时侯的王则与大同报的马文才对我很提携,我又在长春继续写文章。在那个黑暗时代感情受压抑,不管怎说,一个女孩子在异乡谋生,如果想对封建开火,想独立生存,周围所给予的都是损害自己形象的魔影,但我毕竟生活下来,因此也写下了不少感受。

梁山丁同志是1939年在长春时认识的老朋友,他对东北沦陷区文学作了大量的收集整理工作,我很佩服他。

1942年我结婚后,开始书店和满洲杂志出版社陆续编辑出版了我的《落英集》和《我的日记》,那是1943年。

1940年我曾接到过成弦赠给我的《青包诗抄》,这是本很有才华很有水平的诗作。

东北沦陷时期的作品多半是在敌人高压下写就的,有的呐喊,有的怨恨,有的呻吟,这是作者感情和自然流露,虽然有的人被牢房吞食了生命,像王则、李季风等,有的人流落他方,但大多数人留下不走,也有人在不走的情况中写出很成功的东西。我看作品只有读者最能辨认是非……

这应该是杨絮在新时期以来第一次在公开场合回顾自己文学创作之路。

1991年9月,东北沦陷时期文学讨论会几经周折终于在长春召开。会议名称更改为东北沦陷时期文学国际学术研讨会,因为参加会议的不仅有健在的东北老作家、国内大专院校与科研机构的学者,还有国外专事东北文学研究的学者。杨絮也应邀到会。这是我第一次见到这位女作家,当年的女明星!虽然当时她已年过古稀,依稀可见旧日风采。

在会议休息的空隙时间,我曾与杨絮有过简短的交谈。她告诉我,他的父亲是个商人,家境比较殷实;母亲是家庭主妇,生养了9个孩子,她排行第七。少女时代的她,“野性”又“叛逆”,所以才不服从父母的安排逃婚。她的很多作品都有自传的色彩。

高中毕业后,她就离家出走,逃到当时的伪满洲国首都新京(即长春),先考入“满洲国中央银行”任银行女职员,后在“新京音乐院”与“新京放送局”广播流行歌曲。1939年秋,她成为“满洲蓄音器株式会社”专属歌手,广播歌曲、灌制唱片、登台表演。她曾参加“新京文艺话剧团”,因饰演曹禺《日出》中陈白露大获成功,被媒体称为“满洲陈白露”。1940年秋,她以“满洲国”演艺使节身份赴朝鲜汉城”(今首尔)在“东亚大博览会”演出。

1941年杨絮离开伪满洲国,在北京、大连、青岛等地流浪五个月。归来后,结束歌手、演艺生涯,任职“国民画报社”编辑,专心写作。

这次来长春开会,故地重游,她很兴奋。得知我在报社做记者,在我的纪念册上欣然题字:人民口舌 杨絮 1991.9.4。

长春一别,如今已经30余载。在网络查询,杨絮在2004年已然离世,享年86岁。

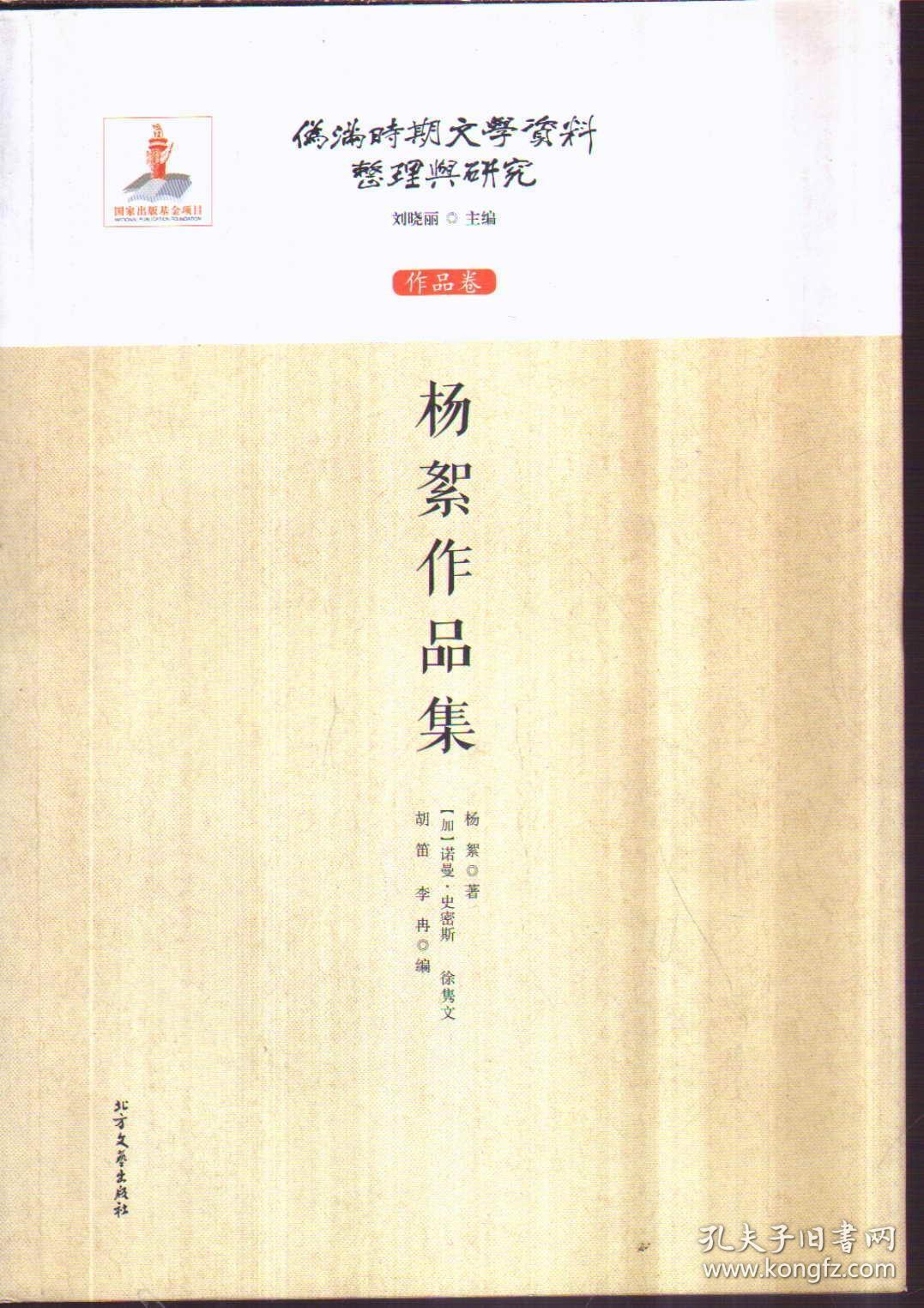

2017年《杨絮作品集》由北方文艺出版社出版。据该书编者统计,杨絮在伪满洲国时期创作的散文、小说、诗歌、歌词、文艺评论等约八十余篇,总计十六万字左右。其中短篇小说约十篇,诗歌、歌词约十五首,散文等五十多篇。

有评论家认为,杨絮的作品没有描绘时代的大图景,像抗日文学,如萧军《八月的乡村》;也没有写日本殖民东北,盘剥东北人民,如山丁的《臭雾中》,她只是写自己的生活、自己的感受、飘忽的情绪,印象式地描画出伪满洲国的日常,历史大图景若隐若现在文学形式之内,伪装成自叙传式自我叙事自我反省自我忏悔,各种自叙传合奏出一个模棱两可、颠倒混乱的世界。她写的是殖民地日常生活的自我感受,杨絮的笔名也来自遍地飞舞无依无靠的杨絮,表达了失去祖国的人们的日常感受。

我认为,对杨絮的作品如若作出准确全面的评价,还需做更深入细致的研究。

标签: